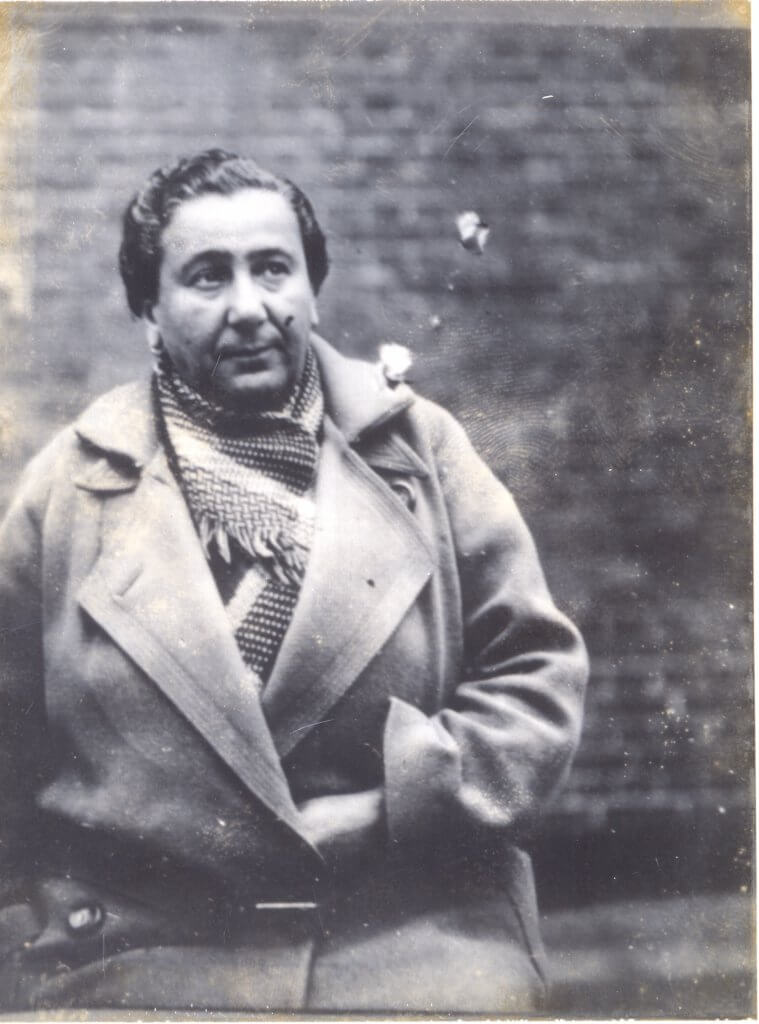

Elsa Conrad (1887-1963)

40 - Club „Monbijou des Westens“ / „Mali & Igel“, 1927-1933

ehemals Lutherstr. #16, heute #2, Berlin-Schöneberg

Elsa Conrad, genannt „Igel“, war Clubbetreiberin des „Mali und Igel“ und prägte mit dem legendären Damenclub „Monbijou des Westens“ das lesbische Nachtleben der späten 1920er Jahre. Weil sie abfällig über das NS-Regime sprach, lesbisch liebte und als „Halbjüdin“ galt, musste sie nationalsozialistische Verfolgung erleiden – zunächst im Gefängnis und unmittelbar danach im Konzentrationslager Moringen. Der Tortur des Lagers konnte sie nur unter der Bedingung entkommen, das Land zu verlassen. Sie floh nach Nairobi und kehrte Jahre später verarmt nach Deutschland zurück.

weiterlesen

(dieser Text ist auch im Audio-Clip zu hören)

Elsa Conrad wurde in Berlin als Elsa Rosenberg am 9. Mai 1887 geboren. Nach einer kaufmännischen Lehre heiratete sie 1910 den Kellner Wilhelm Conrad – vermutlich eine Scheinehe mit einem ebenfalls homosexuellen Mann, die 1931 wieder geschieden wurde.

Ab 1925 betrieb Elsa Conrad, die auch „Igel“ genannt wurde, eine Weinstube mit Grammophon für ein lesbisches Publikum am Olivaer Platz in Charlottenburg. Um 1927 folgte die Eröffnung des „Mali und Igel“ in der Lutherstraße 16 (heute Nummer 2), das sie gemeinsam mit ihrer Freundin Amalie Rothaug, genannt „Mali“, führte. Dort traf sich der legendäre Damenclub „Monbijou des Westens“, der sich zu einem der exklusivsten Treffpunkte für frauenliebende Frauen entwickelte.

Die Damenvereinigung „Monbijou des Westens“ zählte etwa 600 Mitglieder und war eine streng geschlossene Gesellschaft. Ruth Margarete Roellig beschrieb in ihrem Stadtführer „Berlins lesbische Frauen“ von 1928 den Club: „hier verkehrt die Elite der intellektuellen Welt, Filmstars, Sängerinnen, Schauspielerinnen, überhaupt die künstlerisch schaffende und die wissenschaftlich arbeitende Frau“. Es sei „die weitaus interessanteste Vereinigung lesbischer Frauen Berlins. […] eine streng geschlossene Gesellschaft, in die man nur durch Einführung oder Empfehlung hineingelangen kann. Das Klublokal befindet sich im vornehmen Westen Berlins an der Ecke der stillen Wormser- und Lutherstraße, von zwei intelligenten Freundinnen, Mali und Igel, die eine ein vollendeter Garçonnetyp, fein und bewusst, die andere mehr übermütiger Gamin, geschickt geleitet“.

Die beiden Betreiberinnen wurden sehr unterschiedlich beschrieben: Igel als „kräftig, ein bisschen dicklich, kurze Haare, Hände immer in den Hosentaschen, burschikos“, während Mali „äußerlich das Gegenteil“ war. Hilde Radusch erinnerte sich an Mali als „Traum von einer Frau. Rassig, brünett, in weiten weichen Kleidern und mit dem gewissen Etwas, dem man sich nicht entziehen kann.“

Zu den prominenten Gästen zählten auch Marlene Dietrich und Gertrude Sandmann. Sandmann erinnerte sich: „Man tanzte, flirtete, sprach miteinander“. Der Club war durch Mundpropaganda so bekannt, dass auf Werbung verzichtet werden konnte. Männer hatten nur in Ausnahmefällen Zutritt. Große Aufmerksamkeit erregten die alljährlichen Bälle und Kostümfeste des Clubs, die auch in der benachbarten Scala stattfanden und über die die Berliner Presse berichtete.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten bereitete der blühenden homosexuellen Subkultur ein jähes Ende. Ein Erlass Hermann Görings vom Februar 1933 zur „Bekämpfung der Absteigequartiere und homosexuellen Lokale“ sorgte für die Schließung des „Mali und Igel“, die Anfang März 1933 polizeilich vollzogen wurde.

Elsa Conrad wurde am 5. Oktober 1935 infolge einer Denunziation festgenommen. Die Anzeige umfasste mehrere Vorwürfe: Conrad habe sowohl ihre nach NS-Rassenkategorien als „nichtarisch“ geltende Abstammung als auch ihre lesbische Orientierung verheimlicht. Darüber hinaus wurden ihr regimekritische Äußerungen zur Last gelegt. So soll sie geäußert haben, dass ihr beim Hören des Horst-Wessel-Liedes übel werde, und sie habe Hitler und Rudolf Heß eine homosexuelle Verbindung nachgesagt.

Am 18. Dezember 1935 verurteilte das Gericht Elsa Conrad wegen „Beleidigung der Reichsregierung“ zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Sie verbrachte diese Zeit in den Frauengefängnissen Barnim- und Kantstraße in Berlin. Nach ihrer Entlassung am 4. Januar 1937 war sie jedoch nur einen Tag in Freiheit, bevor sie bereits am 14. Januar 1937 in das Konzentrationslager Moringen eingeliefert wurde. Die Schutzhaft im Konzentrationslager erfolgte aufgrund ihrer Kritik am NS-Regime, ihrer prominenten Rolle als Lesbenaktivistin und ihrer Einstufung als „Halbjüdin“. In dem Schutzhaftbefehl wurde besonders hervorgehoben, dass Conrad „lesbisch veranlagt“ sei. Die Festsetzung mittels „Schutzhaft“ erfolgte ohne Gerichtsverfahren und auf unbestimmte Zeit.

Die Freilassung aus dem KZ war nur unter der Voraussetzung möglich, dass Elsa Conrad Deutschland dauerhaft verließ. Ihre ehemalige langjährige Partnerin Bertha Stenzel setzte sich intensiv für die notwendigen Ausweisdokumente und Reiseunterlagen ein. Dennoch sah sich Conrad mit einer Vielzahl bürokratischer Hürden konfrontiert. Erst im Februar 1938 – nachdem sie aufgrund der Verzögerungen bereits eine bezahlte Schiffspassage verloren hatte – wurde sie geschwächt aus dem Konzentrationslager Moringen entlassen.

Am 12. November 1938 gelang Elsa Conrad die Flucht nach Kenia. Ab 1943 lebte sie in Nairobi, wo sie eine Milchbar führte und sich als Kindermädchen sowie Verkäuferin über Wasser hielt. In Nairobi traf sie auf die Familie von Stefanie Zweig, die Elsa 1995 in ihrem autobiografischen Roman „Nirgendwo in Afrika“ verewigte.

Schwerkrank und mittellos kehrte Elsa Conrad 1961 nach Deutschland zurück und verstarb dort am 19. Februar 1963 in Hanau. Ihre langjährige Partnerin Amalie Rothaug war aufgrund ihrer jüdischen Herkunft bereits 1936 in die USA ausgewandert, erhielt 1950 die amerikanische Staatsbürgerschaft und starb 1984 im Alter von 94 Jahren in Florida.

In Berlin wurde 2021 versucht, einen kleinen Platz an der Apostel-Paulus-Straße/Salzburger Straße als „Mali-und-Igel-Platz“ zu benennen, bisher jedoch erfolglos. Elsa Conrad gilt als seltener dokumentierter Fall einer Frau, die speziell wegen ihrer Homosexualität verhaftet und in ein Konzentrationslager deportiert wurde – ein Schicksal, das stellvertretend für die systematische Verfolgung sexueller Minderheiten im Nationalsozialismus steht.

Weitere Orte mit Elsa Conrad:

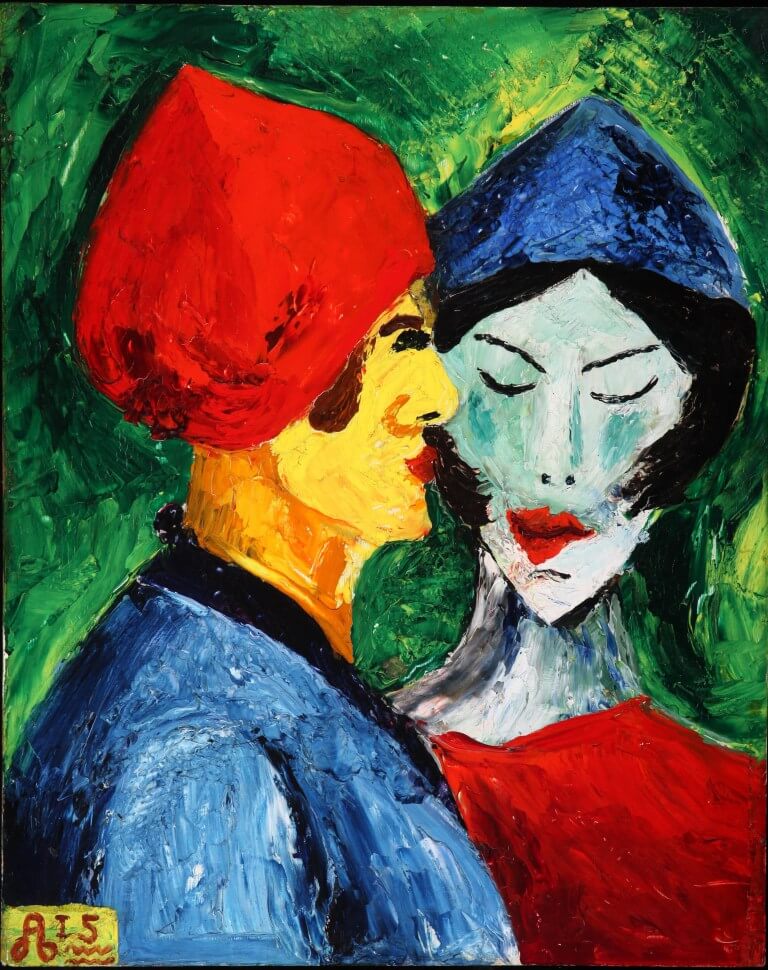

Bildergalerie Elsa Conrad

Weitere Orte & Audio-Beiträge

Weitere Audio-Beiträge in der Nähe:

Weiterführende Links & Quellen:

- Artikel „Die weitaus interessanteste Vereinigung lesbischer Frauen Berlins‘: Die Clubwirtin Elsa Conrad (1887-1963)“ von Claudia Schoppmann, in: „Spurensuche im Regenbogenkiez: Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten“, MANEO-Kiezgeschichte Bd. 2 (Berlin: Maneo, 2018): S. 102-119.

- Artikel „Historische Orte und schillernde Persönlichkeiten im Schöneberger Regenbogenkiez. Vom Dorian Gray zum Eldorado“, von Andreas Pretzel, Maneo-Kiezgeschichte Band 1, Seite 111, Berlin, 2012.

- Artikel „Vier Porträts“ u.a. „Elsa Conrad“ von Claudia Schoppmann

- Online-Artikel „Elsa Conrad“ der KZ-Gedenkstätte Moringen

Hinweis zu den Begrifflichkeiten:

Die in den Texten verwenden Begriffe entsprechen zu weiten Teilen denen, die zur Zeit der queeren Held*innen üblich waren, so zum Beispiel das Wort „Transvestit“, welches von einigen Personen auch als Selbstbezeichnung gewählt wurde. Dies würden wir heute viel differenzierter ausdrücken, unter anderem als Trans*, Crossdresser, Dragking, Dragqueen, gender-nonkonform oder nicht-binär. Sofern möglich, werden die Bezeichnungen benutzt, die eine betreffende Persönlichkeit (vermutlich) für sich selbst gewählt hat. Jedoch wissen wir teilweise nicht, wie sich historische Personen selbst benannt haben oder wie sie sich mit dem heutigen Wortschatz beschreiben würden.

Zudem wird auch das Wort „queer“ verwendet, welches zur Zeit der meisten beschriebenen queeren Held*innen noch gar nicht existierte. Dennoch ist es heute das passendste Wort, um inklusiv all die zu bezeichnen, die nicht der heterosexuellen Cis-Mehrheit entsprechen.

Ein Projekt von Rafael Nasemann angegliedert an die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin.

Gefördert durch die Hannchen-Mehrzweck-Stiftung – Stiftung für queere Bewegungen

Die Karte wurde mit dem WP Go Maps Plugin erstellt. Danke für die kostenlose Lizenz https://wpgmaps.com

© 2026 – Rafael Nasemann, alle Rechte vorbehalten